UNANNEHMLICHKEITEN

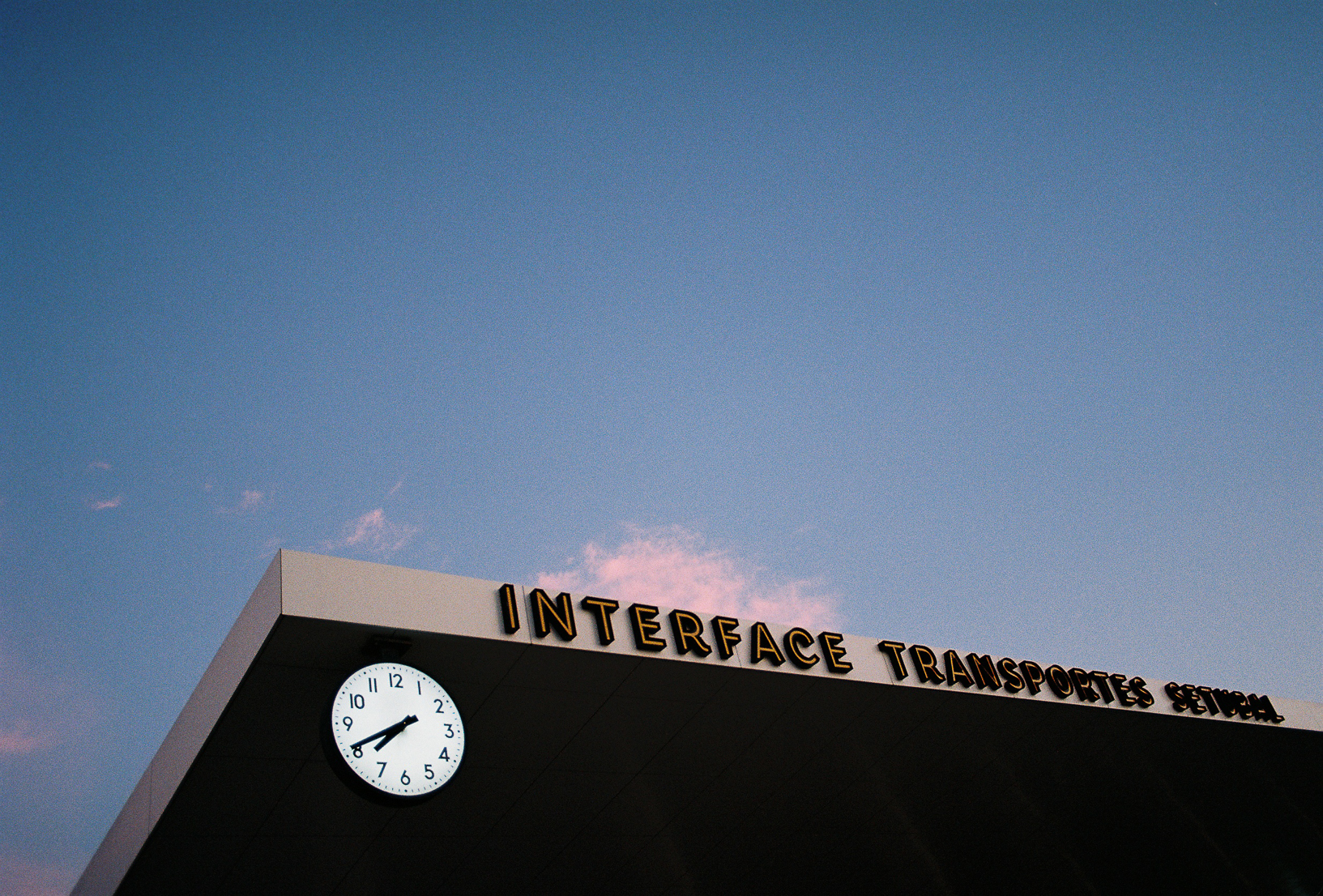

Es geht schon damit los, dass man bis halb zwölf Frühstücken kann. Das kann man in anderen Häusern nicht. Im Hotel du Cap ist um 11 Uhr Schluss, egal wie teuer die Suiten sind und im Le Meurice in Paris kann man zwar bis nach dem Mittag in einem Salon de la Paix sitzen, aber nur mit Croissants, die schlechter sind als Tankstellenbrötchen. Die Zeitungen liegen am Eingang und man schlürft so dahin, sagt Ciao, Buongiorno, Guten Morgen, Buenas Dias, Sabah Alkhayr oder wonach einem gerade ist, ohne das man gleich darauf aufmerksam gemacht wird, dass das Buffett bald schließt. Natürlich wird man, wie in allen Hotels gefragt, ob man Kaffee will noch bevor man sitzt, nicht wie man ihn will und wann und aus einem Siebträger zusammen mit dem Croissant, aber die alten, italienischen Kellner lösen dieses Grand Problèmes spielend. Auffallend im Kulm ist der Lachs. Der kommt groß und in Scheiben, in Sojasoße eingelegt oder mit Dill. Früher war ich mehr Morgenmensch. Ein Mann von Routine. Seit ich eine Frau liebe brauche ich morgens lange, weil ich nachts noch länger brauche und klammere mich jedes Stück Routine sobald ich ein Stück davon habe. Nach dem Frühstück sitzt man noch ein bisschen da und wenn man denkt, dass man nun aber gehen sollte, sitzt man noch ein bisschen mehr und sieht durch den Saal raus in den Schnee oder die anderen Hotelgäste an. Man ist viel unterwegs, gerade vor Weihnachten und danach zu Hause, wo auch immer das ist. Zum Schwimmen in Rapallo, zum Skifahren in St.Moritz. Von Rapallo reist man sehr gut mit dem Zug, über Genua, Mailand, Tirano. Die Fahrt bis Genua (die Stadt bei Portofino) geht eine Zeit am Meer lang durch Tunnel und Meer und noch mehr Tunnel, was das Meer noch mehr Meer macht, so wie es auch an der Coté d’Azur am Meer lang geht, als ob jemand in Nordafrika den Teppich ausschüttelt, und dann durch die Ebene bis Mailand. Hier der erste Caffé. Dann begannen wir zu streiten, weil mir klar wurde, dass sie den Skianzug, in dem ich sie so gern sehen wollte, gar nicht dabei hatte, angeblich aus logistischen Gründen. Außerdem sagte sie, der wäre zu kurz und unbequem, und ich sagte giftig, dass er für einen Trip mit Freunden in Isola oder Chamonix wohl nicht zu kurz und unbequem gewesen war. Schweigen, aber von Mailand aus hat man bis Tirano den Lago di Como zur Linken, wie sonst nirgendwo. Bei Varenna ist der am größten, fast wie ein Meer und in Lecco am theatralischsten. Blau, mit steilen Felsen, Eis und Wind. Ich erinnerte mich daran, wie ich diese Strecke vor zwei Jahren zum letzten Mal gefahren bin, aus St.Moritz kommend, bis Mailand, den See zu meiner Rechten. Ich sah Dächer, Felsen, Häuser, Wasser und dann dieses Straßenschild, das ich auch damals sah, als ich entschied mich von einer Frau zu trennen. Man fährt an all diesen Dingen vorbei, die nie eine eigene Geschichte wert waren, sondern immer nur etwas im Vorbeifahren sind, auf dem Weg zu neuen Geschichten ins Kulm. Es war alles wie damals nach dieser Nacht im Dracula und der Italienerin, die mir das klarmachte. Ohne den Kater. Im hellen südländischen Licht des Engadins, im weißen Schnee brutaler Berge, zeigen sich Unzulänglichkeiten. Wieder war Neujahr, wieder Streit, wieder eine Stunde Aufenthalt in diesem Caffé am Platz vor den zwei Bahnhöfen Tiranos. Nur, dass das jetzt von Chinesen geführt wird, die sogar noch bessere Tagiatelle machen und ich mit der richtigen Frau hier war und stritt. Wenn man mit dem richtigen Menschen streitet, ist nichts ein Problem, nur wenn’s der falsche ist, weil man dann noch mehr vom Richtigen angezogen wird. Das ist wissenschaftlich erwiesen, die Verschränkung von Quanten, Nobelpreis der Physik 2022, und philosophisch mit Platons Kugelmenschtheorie. Man reichert das, was der andere sagt, mit seinen Minderwertigkeitskomplexen an, sieht alles aus einer ganz bestimmten Perspektive und schon sitzt man schweigend nebeneinander und stocherte in seiner Tagiatelle. The comfortable uncomfortablity of love. Die schönste Mittags Sonne schien auf ihren Fellmantel und meiner Vorstellung von diesem Skianzug, den sie nicht dabei hatte. Montaigne sagte, die drückendsten Übel sind die, mit denen uns die Einbildungskraft belastet. Ich fühlte mich, wie kein Anlass und wenn ich keiner bin, so müsste doch wenigstens das Kulm und St.Moritz einer sein. Ich fürchte mich vor Frauen, die sich nur Single auftakeln und in Beziehungen nicht, vor Frauen generell, die auch Freunde haben, die sie dann so nicht sehen können, wie ich. Ich sage nicht, dass es so ist, aber es fühlte sich so an, was das gleiche ist. Nach Tirano ging die Bahn den Berg hoch über den Berninapass. Hochalpin, von Mediterran. Die kühnen Brücken, Aquädukte, Gletscherblicke und steilen Strecken beruhigten uns ein wenig. Dann gings bergab, die ersten Dörfer, Pontresina, das Engadingefühl. Sie saß die ganze Zeit nur da und sah auf ihr Telefon und ließ die Landschaft an sich vorbeiziehen, weil sie wusste wie sehr mir das wehtat, ohne das ich mir das anmerken ließ. Ich fragte mich nur, was Frauen in solchen Situationen machten, bevor es Telefone gab. St. Moritz ist zu drei Seiten offen. Über Tirano und Chiavenna, die Silvaplana und den Maloja, beides Täler die nach Italien zeigen und sich aus der Sonne des Südens speisen. Das Oberengadin ist ein breites, hohes und helles Tal, jenseits großer Schatten. Nur Richtung Zernes wird es dunkler, weil dann die Dunkelheit von Davos kommt, wo der Wald die komplette Farbe aufsaugt. Wenn man mich fragt, lohnt es sich nicht, nur für ein paar Tage zu kommen. Wir reisen heute zu schnell, genau wie die in Rapallo sagen. Wir können den Werkstoff unserer Seele nicht so schnell von einem Ort an den anderen schaffen, schreibt Cocteau. Außer man kennt den Ort & die Leute und weiß, wos zum Klo geht. Dann hat die Seele in diesem Ort und den Leuten eine Zuhause. In Paulo, dem Concierge, in Maurizio in der Lobby, in Angelo im Grand Restaurant und Andrea an der Bar. Paulo merkte gleich, dass irgendwas mit uns war, weil wir uns bei der Ankunft am Bahnhof sonst herzlicher begrüßen. St. Moritz liegt 1800 ü.d.M. und da wir am Meer leben brauche ich immer eine Nacht, oder zwei, bis ich mich an die Höhenluft gewöhne und für immer bleiben will. Nur der Teil meiner Seele, der meine Nasenschleimhaut ist, kommt da nicht mit. Man kann auch nicht einfach mit seinem Leben aus Rom oder New York weitermachen, man atmet mehr und besser und hat sich nach mehreren Besuchen vielleicht schon daran gewöhnt, so wie sie sich daran gewöhnt hat, dass ich vor neuen Büchern immer so unausstehlich bin, so wie gerade. Deshalb setze ich mich zum Wohle der Allgemeinheit immer erst einmal vor einen Drink in die Kulmsessel der Lobby, ohne mich Frisch zu machen. Die Welt geht dann vorbei, Pariserinnen, Russinnen, Kaká und Frauen von anderen, die schöne Skianzüge haben. Man sitzt eine Weile, sieht alte Freunde und fragt sich, ob der das ist oder der und ob der wohl schon so alt geworden ist. Man hat die Wand im Rücken, die Welt im Blick und Maurizio, der kommt und fragt, obs noch was seien kann, so wie er das schon vor der letzten gefragt hat. Die im Bridge Club spielen auch immer noch, als ob gar nichts gewesen wäre, war ja auch nichts, nur wir, was mich institutionell beruhigt. Das Kulm ist das Gehäuse eines Gefühls, das einem Kinderglauben gleichkommt: kein Feind in der Nähe, der Tod umgänglich, die Gewissheit, das immer irgendwo noch jemand wach ist und Europa lebt. Man kommt nach Jahrzehnten wieder und alles ist immer wie immer und die gleichen Leute arbeiten da und erkennen einen, egal was war, ist, wo, wie & was. Die Sommeliers tragen Fliegen, die Restaurantchefs schwarz, jemand spielt Klavier, alles in Ordnung, selbst wenn nichts ist für immer ist, aber der Sbagliato von Andrea an der Bar, nach dem Skifahren, hat bisher immer wie immer geschmeckt. Das ist die Botschaft der Grandhotels, Schlafwagen und Kaffeehäuser, eine zeitliche Grenzenlosigkeit, Immerbereitschaft, Morgenröte, Wiederkehr, Abend für Abend, das Gefühl, das alles gut wird und […]