WEIT WEG VON WAS

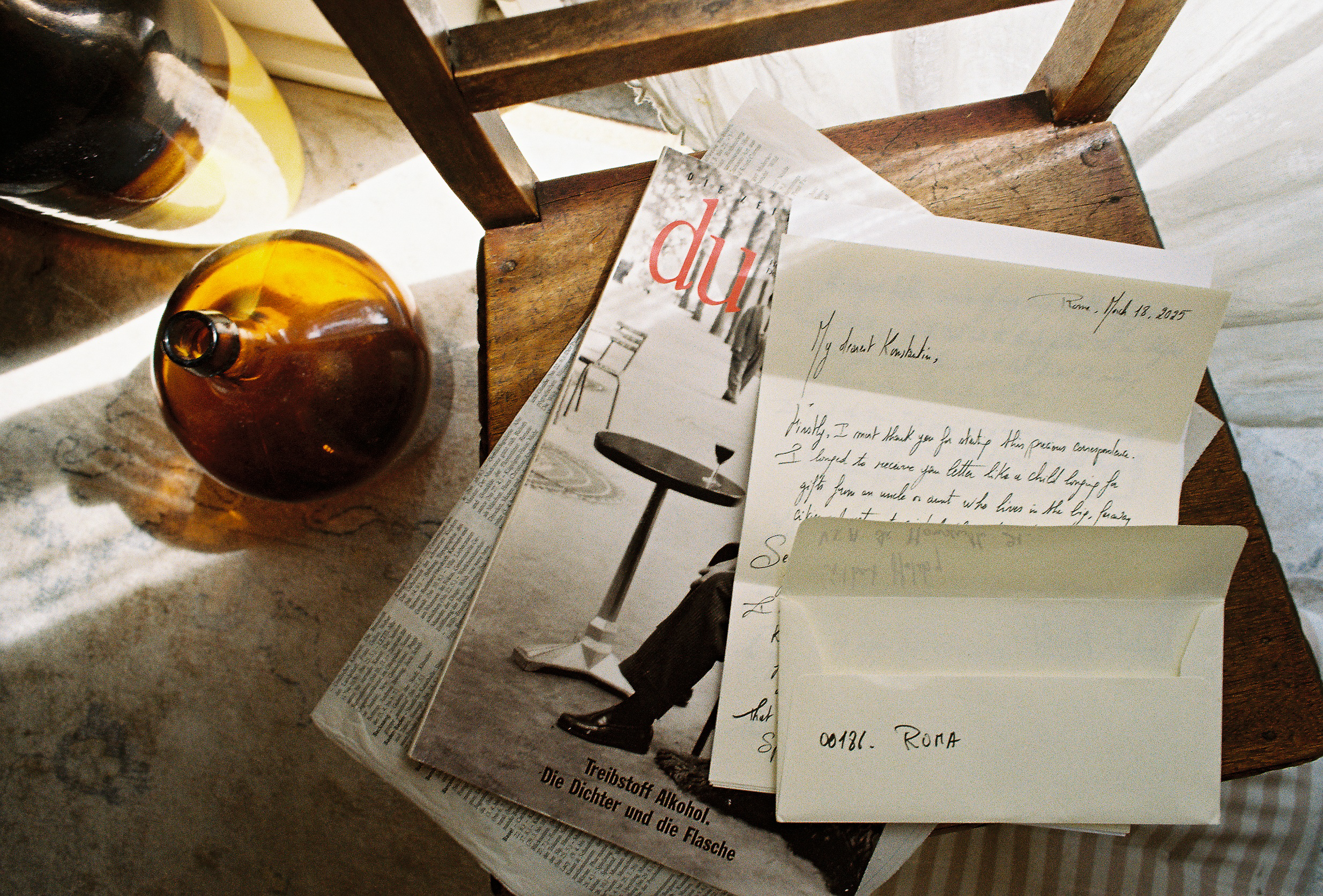

Es war der Sommer, in dem wir das gleiche Acqua di Parma trugen und sie mich gebeten hatte, mit ihr in ein günstiges Haus zu ziehen, damit sie Geld sparen könnte, bis zum Winter und günstige Häuser gab es, ihrer Meinung nach, nur einundvierzig Kilometer weit weg. Von was? fragte sie, und ich sagte es ihr und sie sagte, dass es dass, was ich in Lissabon suche und in Lissabon fand in Lissabon nicht mehr gibt. Das gäbe es jetzt nur noch auf der anderen Seite, über die Brücke, rechts, eine lange gerade Straße lang, bis zu dem kleinen, weißen Haus unter Pinien, wo im Sommer Feigen verkauft werden, die man am Strand essen kann. Ich kannte die Gegend gut und die Gegend hatte im Sommer durchaus Potential, wenn sowieso alles mehr Kurve war, als Gerade, eine Landschaft, die man ständig gießen möchte. Ein in der Ferne fahrendes Auto. Lautlos. Berge. Ein Aquarell aus Meer mit Booten, die lange, weiße Linien durch tiefes Blau ziehen. An allen Ecken lauern Unterhaltungen, die dich ins nichts führen und heiter machen, bis du denkst, das Leben bestünde nur aus Mittagspausen und Wein. Aus dicken Olivenölmuttis, die aus romantisch verwilderten Einfahrten winken, deren endlose Alleen zur Erfüllung deiner südländischsten Träume führen. Wir hatten die gleichen Träume, aber unterschiedliche Alleen dorthin und die Dinge ehrlich und aufrichtig miteinander ausgefochten, ohne Kompromiss, weil Kompromisse keine Gründe für die Liebe sind, sie sind ihr Verzicht. Man geht einen Kompromiss ein und gibt sich auf und ist nicht mehr der, der man ist und liebt jemand anderes. Liebende sind so. Sie versuchen, Kraft ihrer Gefühle, das Gefühl an sich zu reißen und dem Ansturm zu widerstehen. Es war also auch der Sommer, in dem ich Montaigne las und die Kunst des Liebens, ohne das die was bringt, weil sie keine Geduld mehr mit mir hatte und auszog und sich alleine fühlte und ich mich auch, mit dem, was man nicht einfach so sagen kann und gerne falsch versteht, bis man es versteht und sich fragt, ob es da keinen direkteren Weg hin gegeben hätte. Ich saß im Schatten der Bäume wie Araber, ohne Liebe, die man machen kann, ohne Geschichten zum Schreiben und Verabredungen zu denen ich muss. Es war dann der Sommer, in dem ich viel mit dem Fahrrad fuhr und schwamm und nach dem Schwimmen oft dasaß und dachte, wie Munchs Melancholiker, nur braungebrannt, mehr trainiert, und versuchte keinen falschen Gedanken zu haben. Wenn man gewisse Gedanken einmal gehabt hat, kann man nicht einfach weiterleben, als müsste man nicht sterben, so wie frisch gewaschene Menschen, morgens am Gleis, mit Hoffnung für den Tag. Ich ging zum Meer, um mich an die Klippen zu setzen und war doch froh am Leben zu sein. Ich rauchte und spürte den Rauch nicht, suchte den Himmel, aber bekam ihn nicht zu fassen und bemerkte die Sterne, ohne sie zu verstehen. Ich lebte im Alkoholrausch und Zigarettennebel, ohne Gewissheit darüber, was man am Vortag gesagt oder getan, gelesen oder erkannt hat, ob klug oder Töricht, zu früh oder zu spät. Ich, ich, ich, genau wie sie sagt. Die Ereignisse überschlugen sich und niemand liebt die Ereignisse so wie ich ihr Überschlagen, eine Frau, die Malerei, die Welt, den Luxus und die Armut, die sie umgibt, den Lärm und die Ruhe, das Saufen und den Tag danach, die Witze, die man darüber macht, die lauen Nächte und Widersprüche, Mädchen, die in ins seichte Wasser waten, weiche, runde Körper mit Gänsehaut, Cornetto Morango, Misosuppe, Melancholien. Das ist Traurigkeit mit Träumen. Erinnerungen kamen irgendwo her, wie Spuren, die vom Meer zurück in den Sand gespült werden. Unerreichbar, ungreifbar, tot und den Tag damit verbracht, sich selbst zu googeln. Der Sommer machte mich krank, die Pläne der Leute mit ihrer Aufforderung einen schönen zu haben, obwohl uns das, was uns ausmachte, fast verzehrte und wir uns dafür verantwortlich machten, bis wir verstanden, dass es keinen Grund dafür gibt, außer Liebe und Angst und die Chance, dass es am Ende doch nicht so ist, wie Leute sagen, die nur zusammen sind. Die Liebe ist kein Feuer, sie ist auch kein Garten, den man gießen muss, sie ist unvergleichbar, mit nichts, weil es nichts gibt was so ist, außer das Meer vielleicht, wenn man sehr durstig ist, am Horizont, wo Himmel und Meer sich treffen und der Tag hingeht, in dieses weite, unserem Wesen entgegengesetzte Sehnen zum Nichts, das sich immer weiter entfernt mit jedem Stück, mit dem man ihm näher kommt. Sie ist, wie wir mit Wein auf den Stufen der Calçada do Duque saßen und über die Stadt sahen und das Licht sahen, das in Gold die dunklen Kaskaden vom Kastell runterfloss. Vor diesem kleinen Stück Welt, das wir uns teilten und Gespräche führten und alle Orte auf der Welt vermissten, an denen wir waren und noch nicht waren und mit anderen waren und auf den Tisch in der Taberna das Flores warteten, weil man da nicht reservieren kann. Auch wir nicht, die keine Eile hatten und nach dem Abendessen den Balkon im Lux mit ihren Gefühlen unterhielten und am nächsten Tag ganz traurig und verkatert waren und nicht wussten warum und wieder ausgingen und alles besser machten, mit Lachen und Liebe am Fluss und Suppe, morgens, nach dem man eine ganze Nacht in großem Glück rumgebracht hatte. Die Verhöhnung der Eifersucht ist der Sieg derer, die nicht lieben über die, die das tun. Ich fürchtete, dass ihre Freundinnen sagen, dass sie nun endlich wieder nicht mehr sie selbst ist und Schluss macht, mit dem ganzen Scheiß, den Emojis und Nachrichten, dass sie an mich denkt. Es gab Leute, die meinten, der Sommer wäre vorbei, bevor er angefangen hat. Es lag noch kein Blatt […]