ROM

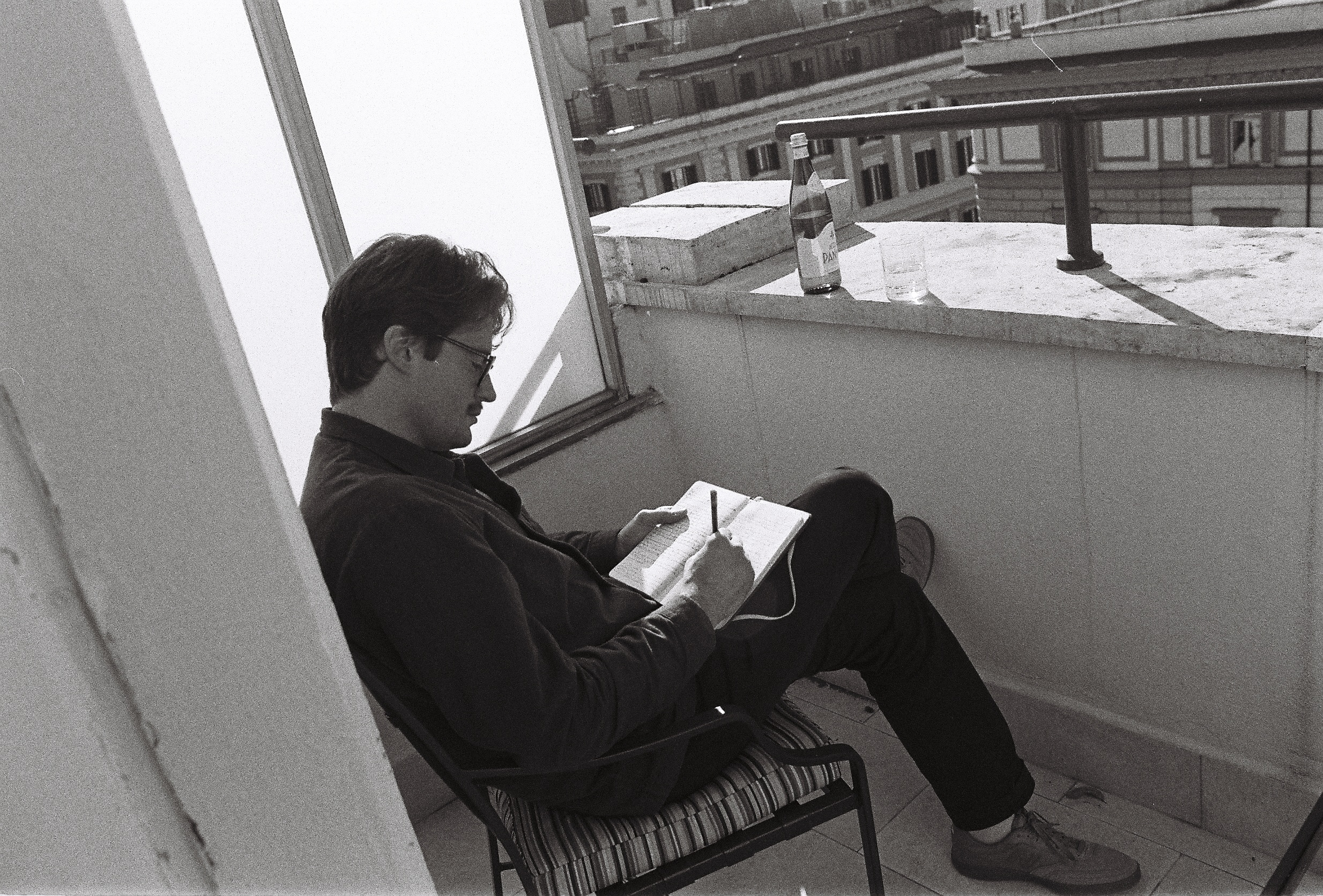

Moment mal am Nachmittag, abends, oben, über der Stadt. Als ob der Himmel hier näher wäre. Mit den Büsten aller, die schon gestorben sind. Die Via Garibaldi runter, bei den plaudernden Nonnen vorbei und am Paola Brunnen die Treppen der Sakristei links, wo das Wasser immer fließt, und nie gleich und die Straße dann rechts biegt und man eine Weile schön unter Bäumen geht, bevor man auf die Brücke kommt. Ponte Mazzini, die, von der man auf die Ponte Sisto sehen kann und sieht, wie Türme in den Himmel stechen und sich der Fluss windet und über allem die Pinien stehen, schon immer grün im Herbst. Für die Römer geht die Sonne hinter dem Gianicolo unter, nirgendwo anders. Da, wo die Welt dich haben will, kurz nachdem dich dein Freund verlassen hat und du nun allein ist, mit dem Blick auf Rom und den Herbst und den Vögeln über dir, die am Himmel dimensionale Manöver zeigen, all dem Licht und dem Laub, und dich fragst, ob du das alles so fühlst, weil du jetzt alleine bist und nichts zu schreiben hast oder weil es wirklich so ist, wie du siehst. Manche Momente kann man nicht teilen, sie vergehen und sind tief in uns drin. Zwei küssenden Motorradhelme im Verkehr sehen das auch so. Jemand rudert unter den Brücken heim, wie ein Wasserläufer, der ein Zuhause hat. Den Fluss geht alles das nichts an. Er fließt träge und dreckig an allem vorbei in die Dämmerung. Ins letzte Licht. Bis ans Ende des Ausblicks, Albaner Berge oder ist das Umbrien? Was Schönes, einmal nicht Michelangelo, nicht Bernini, einmal nicht wissen, um gucken zu können. Der Tag endet, wie er beginnt. Früh und purpurn. Traurig jede Abendstunde, die man dann nicht in Rom verbringt. Die Luft ist frisch, als ob man noch gar nicht geraucht hätte. Rom hat auf uns gewartet, jaja, als ob, wir auf Rom. Bin das dritte Mal da, aber war noch nie hier. Nur einmal zum Cabrioholen und einmal in einem Hotel am Flughafen, das meine Freundin uns am Flughafen buchte, um den frühen Flug nicht zu verpassen, den wir dann verpassten, weil wir selbst dort eine Bar fanden, in der wir streiten konnten. Man kann Rom einfach nicht denken, ohne es gesehen zu haben. Antikes Herz einer Weltmacht, religiöses Zentrum und auch noch Hauptstadt Italiens. Erfahrungen, die von anderen gemacht werden. Immer nur Worthülsen, Geschichtsunterricht, sonntags, verkatert, TerraX. Ein Vorurteil, wie New York oder Yoga, aber Yoga kann nichts dafür, von dem wes gemacht wird. Jetzt hat die ewige Stadt Bedeutung bekommen: Roma Termini, Taxifahrer, Arschloch. Sie sitzen den ganzen Tag, leben nicht, sterben nur langsam. Wie auch? Sie haben die schlimmsten Väter der Menschheitsgeschichte, die sie selbst Söhne von Vätern sind, die nach dem Krieg heimkamen und erst mal einen Küchenstuhl reparierten. Seit sie von zuhause weg sind, wohnen sie mit ihren Frauen. Meiner Meinung nach muss man sich in der Welt rumtreiben bevor man nach Rom kommt. Prima di arrivare a Roma bisogna muoversi nel mondo, aber der Taxifahrer versteht nur Bahnhof und fährt mich zum anderen. Also Umsteigen ins Nächste. Hotel Excelsior bitte! Bello, meint der neue, das läge wunderbar am Parks der Borghese, gleich an der Via Veneto, ob ich Fellinis Roma gesehen habe? Zwei Wochen in der Stadt? Nein, aber wir werden Rom schon zu unserem machen. Der Taxifahrer meint, bello, aber in Fellinis Rom hätten Frauen drei Titten. Er spricht von all diesen Filmen, die Liste ist lang und man hat nur ein Leben und das hat Vorrang und ist nie genug, nicht mal für Bücher. Er sagt, es sei nicht leicht in Rom ein Buch zu lesen. Das Leben finde in den Straßen statt und man wäre ein Teil von ihnen. Rom ist aus Fleisch und Blut, nicht nur Resten, dem Gesicht einer Frau, die vor einem Schaufenster steht und sich auf den Feierabend freut. Sie schaut sich […]